Kardinalsname, Vorname: | Kreationspontifikat: |

| Geburtsdatum: | Todesdatum: |

| Geburtsort: | Sterbeort: |

Belege und Anmerkungen (Person): | |

| Vater: | Mutter: |

| Kinder: | Geschwister: |

| Neffen: | Onkel: |

| Tante: | Paten: |

Sonstige Verwandte: | |

| Belege und Anmerkungen (Familie):

| |

Ordens- und Kongregationszugehörigkeit: | |

| Promotionstitel: | Promotionsort: |

| Priesterweihe: | Bischofsweihe: |

| Bischofsweihe durch: | Kreationsdatum: |

| Bistümer: | |

| Titelkirchen (nach HC): | |

| Protektorate: vor 1644: Spanien [DBI Bd. 27, S. 346] 1644: Deutschland und Reich [DBI Bd. 27, S. 346] | |

| Kongregationen: 1629 bis 1661: Sacrorum Rituum Congregatio; Sacri Concilii Tridentini Congregatio [Weber, Päpstliche Staatshandbücher, S. 102] | |

| Utriusque Signaturae Referendarius (VSR): | Uditore di Rota: | Datario: | |

| Vicegovernatore: | Governatore: |

| Vicelegato: | Nunzio: |

| Legato: | |

| Abbreviatore di parco maggiore: | Protonotario: |

| Chierico di Camera: | Auditore di Camera: |

Tesoriere generale: | |

Chronologie der Karriere / Biographie:

|

| Pfründen und Einkünfte: 12.000-15.000 scudi jährliche Einkünfte aus dem Erzbistum Bologna; Colonna durfte nach Resignation den Großteil als Pension weiterhin beziehen; Nicolò Albergati-Ludovisi erhielt nur 2.500 scudi zugesprochen. [Weber, Senatus divinus, S. 224]. | |

Erben: | |

Testamentsvollstrecker: |

| Politische Stellung - klienteläre Bindungen: Girolamo Colonnas Ernennung zum Kardinal ist als Gegenleistung für die am 24. Oktober 1627 erfolgte Heirat des Papstneffen Taddeo Barberini mit Anna Colonna zu verstehen [Weber, Senatus divinus, S. 95]. Die bereits im August in pectore erfolgte Ernennnung fand denn auch zeitgleich mit der Abfassung des Heiratsvertrages statt. Für die Aufsteiger-Familie Barberini stellte die Verbindung mit einer der ältesten römischen Adelsfamilien einen wichtigen Schritt zur Etablierung in der römischen Gesellschaft dar. Die Colonna - wie alle altfeudalen Familien Roms in finanziellen Schwierigkeiten steckend - konnten sich ihrerseits als Papstverwandte Hoffnung auf privilegierten Zugriff auf die finanziellen Ressourcen der Kirche und ihres Staates machen. Die Verschwägerung der Familien fand jedoch auf beiden Seiten nicht ungeteilte Zustimmung. Kardinal Lorenzo Magalotti, Schwager und Staatssekretär Urbans VIII. hatte vor einer Verbindung mit den in Rom nicht unumstrittenen Colonna gewarnt; er quittierte den Dienst und zog sich als Bischof in das Bistum Ferrara zurück. Die Beziehung der beiden Familien war während der kommenden Jahre nie frei von Spannungen. Die Colonna beklagten sich regelmäßig über mangelnde Begünstigungen seitens des Papstes - man hatte sich zweifellos mehr erhofft. Zur Entfremdung beigetragen hat zweifellos, dass die Barberini unter Urban VIII. eine latent profranzösische Politik betrieben, was der eigenen Familientradition und ihrer engen klientelären Verflechtung diametral entgegestand. Als connestabili del Regno gehörten die Colonna aus der Linie von Paliano eindeutig zur Partei der Spanier. Girolamo Colonna hatte einen großen Teil seiner Jugend am spanischen Hof verbracht; an der Universität zu Alcalá studierte er schließlich auch die Rechte. Zu seinen Begleitern gehörte u.a. der junge Giulio Mazzarini, der spätere Kardinalminister Frankreichs Jules Mazarin, dessen Vater Pietro Mazzarini in Diensten Filippo Colonnas stand. Waren die beiden Altersgenossen in diesen Jahren enge Freunde, sollten sie später beide verschiedenen politischen Lagern zugehören [Dethan, Mazarin, S. 43f.]. Im November 1627 nach Rom zurückgekehrt, war er nach erfolgter Kardinalspromotion im Februar des kommenden Jahres stets Teil der spanischen Fraktion im Heiligen Kollegium. Anlässlich des spektakulären Protestes Gaspare Borgias des Chefs der spanischen Kardinalsfraktion während des Konsistoriums vom 8. März 1632 versuchte Colonna allerdings eine vermittelnde Stellung einzunehmen - sehr zum Ärger des aufgebrachten Borgia, der ihn vor versammeltem Kollegium zurechtwies. [Leman, Urbain VIII e la rivalité, S. 120f., 135; Pastor, Bd. 13, S. 437]. Nach dem Tod Ludovico Ludovisis erhielt er 1632 das Erzbistum Bologna, was allerdings auch die Residenz vor Ort bedeutete. Erst nach dem Tod Urbans VIII. resignierte er das Bistum, um fortan wieder in Rom, im Zentrum des politischen Geschehens und in der Nähe der zahlreichen familiären feudi - die er nach dem Tod des Vaters Filippo Colonnas 1639 geerbt hatte - zu sein. | |

Bildung und Publikationen (Intellektuelles Profil): | |

Sonstige Anmerkungen: |

Quellen: | |

Literatur:

Literatur-Gesamtverzeichnis Literatur-Gesamtverzeichnis

|

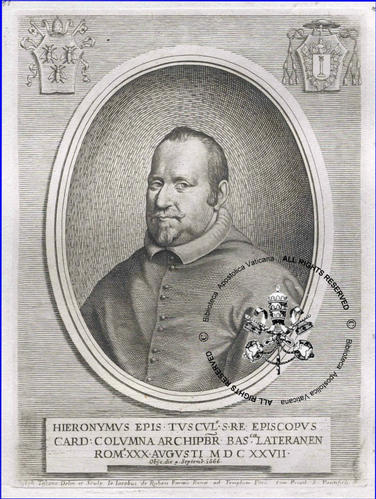

Porträts: |